Les indicateurs

L’acceptation sociale de l’homosexualité et de la transidentité (France hexagonale)

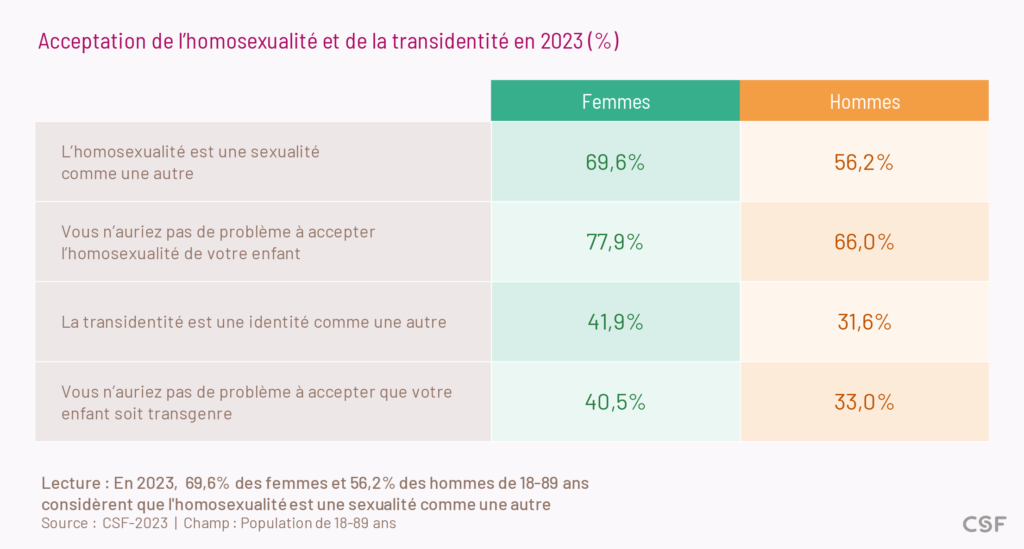

En 2023, 41,9 % des femmes et 31,6 % des hommes de 18-89 ans considèrent que la transidentité est une identité comme une autre

L’acceptation sociale de l’homosexualité progresse ces dernières années mais reste plus faible chez les hommes. En 2023, 69,6 % des femmes de plus de 18 ans et 56,2 % des hommes du même âge pensent que l’homosexualité est une sexualité comme une autre. En 2006, les personnes qui déclaraient que l’homosexualité est une sexualité comme une autre étaient plus nombreuses que celles qui déclaraient qu’elles accepteraient que leur propre enfant soit homosexuel. Ce n’est plus le cas en 2023 : les personnes sont actuellement plus nombreuses à accepter l’éventuelle homosexualité de leur enfant qu’à reconnaître que l’homosexualité est une sexualité comme une autre.

Ces évolutions s’inscrivent dans un contexte de changement des droits des couples de même sexe, marqué par la loi sur le mariage pour tous (2013) et par celle sur la législation ouvrant l’accès à la PMA aux couples de femmes et aux femmes célibataires (2021). Les opinions sur la transidentité sont nettement moins favorables que celles sur l’homosexualité, puisque 41,9 % des femmes et 31,6 % des hommes considèrent qu’il s’agit d’une identité comme une autre. Accepter la transidentité éventuelle de son enfant est également moins fréquent : cette acceptation concerne 40,5 % des femmes et 33,0 % des hommes qui déclarent qu’ils n’auraient pas de problème à accepter que leur enfant soit trans, et elle diminue de manière significative avec l’âge. Par ailleurs, 10,7 % des femmes et 10,8 % des hommes considèrent que la transidentité est un signe d’ouverture d’esprit.

La diversité des orientations sexuelles (France hexagonale)

En 2023, 8,8 % des femmes et 8,9 % des hommes de 18-89 ans déclarent avoir eu au moins un·e partenaire du même sexe au cours de la vie

L’orientation sexuelle renvoie à plusieurs dimensions qui ne se recoupent pas toujours : l’attirance au cours de la vie, les pratiques au cours de la vie et l’identification sexuelle actuelle.

L’attirance pour une personne de même sexe est plus souvent déclarée aujourd’hui que dans les enquêtes précédentes. En 2023, 13,4 % des femmes et 7,6 % des hommes de 18-89 ans déclarent avoir été attiré·es par des personnes de même sexe au cours de leur vie et, 1,5 % des femmes et 0,6 % des hommes déclarent avoir été attiré·es par des personnes indépendamment de leur genre (incluant ici des personnes non binaires). Ces constats sont plus marqués chez les jeunes de 18-29 ans qui sont 32,3 % pour les femmes et 13,8 % pour les hommes à rapporter une attirance pour des personnes de même sexe et respectivement 4,3 % et 1,7 % à rapporter une attirance pour des personnes indépendamment de leur genre.

Les relations sexuelles avec un·e partenaire du même sexe ont augmenté au fil du temps, en particulier au cours de la période la plus récente et pour les femmes. En 2023, 8,4 % des femmes et 7,5 % des hommes de 18-89 ans déclarent avoir eu au moins un partenaire de même sexe et 0,4 % des femmes et 1,4 % des hommes uniquement des partenaires du même sexe. Ces expériences sont beaucoup plus fréquentes chez les personnes de 18 à 29 ans et pour la première fois en 2023, les femmes déclarent plus de rapports homosexuels que les hommes : 14,8 % des jeunes femmes déclarent avoir eu au moins un partenaire du même sexe (dont 1,3 % uniquement des partenaires du même sexe). Cette proportion est de 9,3 % (dont 2,7 % uniquement des partenaires du même sexe) pour les hommes du même âge.

En 2023, 1,3 % des femmes et 2,3 % des hommes de 18-89 ans définissent leur sexualité comme homosexuelle, 2,8 % des femmes et 2,3 % des hommes se disent bisexuels et 1,5 % des femmes et 0,6 % des hommes se considèrent pansexuel.les. Ces identifications non hétérosexuelles sont plus fréquentes chez les 18-29 ans, où 2,6 % des femmes et 3,2 % des hommes se considèrent homosexuel·les, 9,6 % et 4,3 % bisexuel·les et 3,1 % des femmes et 1,1 % des hommes pansexuel·les.

En considérant les recoupements entre pratiques, attirance et identifiaction, on observe que plus d’une femme sur cinq (22,6 %) et un homme sur sept (14,5 %) n’est pas strictement hétérosexuel·le, dans le sens où elles et ils rapportent soit une attirance, soit des pratiques, soit une identité qui n’est pas hétérosexuelle. C’est particulièrement le cas des femmes âgées de 18 à 29 ans (37,6 % d’entre elles ne sont pas strictement hétérosexuelles, contre 18,3 % pour les hommes du même âge).

La remise en cause de l’hétérosexualité est ainsi plus fréquente chez les jeunes générations, celles-ci ayant grandi, à la différence de leurs parents et grands-parents, dans une période de forte évolution des droits et de la visibilité sociale des personnes LGBTQA+. La remise en cause de l’hétérosexualité est aussi plus remarquable chez les femmes : il y a pour elles plus à gagner à s’orienter vers d’autres possibles sexuels en raison notamment des inégalités et des violences persistantes au sein du couple hétérosexuel (et qui sont de plus en plus documentées via la diffusion croissante des idées féministes).

Personnes trans et personnes ayant pensé à changer de genre (France hexagonale)

En 2023, 1 personne sur mille a entrepris des démarches pour changer de genre et 2,3% des femmes et 2,4% des hommes déclarent avoir pensé à changer de genre

Au total, une personne sur mille (0,1 % de la population) déclare avoir entrepris des démarches pour changer de genre.

Par ailleurs, 2,3 % des femmes et 2,4% des hommes de 18-89 ans déclarent avoir déjà pensé à changer de genre, ce qui peut inclure des expériences de non-binarité et/ou des interrogations sur sa féminité/masculinité. Les personnes de 18 à 29 ans sont les plus nombreuses dans ce cas (6 % des femmes et des hommes dans cette tranche d’âge). Ces déclarations n’indiquent pas qu’une transition de genre sera entreprise, mais elles témoignent d’une réflexivité croissante des jeunes générations au sujet de leur appartenance de genre.

Enfin, la remise en cause de son sexe assigné à la naissance est en partie associée à la remise en cause de l’hétérosexualité. Parmi les personnes non strictement hétérosexuelles, 6,9 % des femmes et 11,0 % des hommes ont déjà pensé à changer de genre, contre 1,0 % de celles et ceux qui sont strictement hétérosexuel·les.

Pluralité sexuelle et de genre et santé (France hexagonale)

Les personnes ayant eu des rapports sexuels avec des personnes de même sexe et les personnes qui ont pensé à changer de genre sont exposées à des risques liés à la sexualité plus élevés, en particulier les violences sexuelles, qui contribuent à la dégradation de leur état de santé mentale.

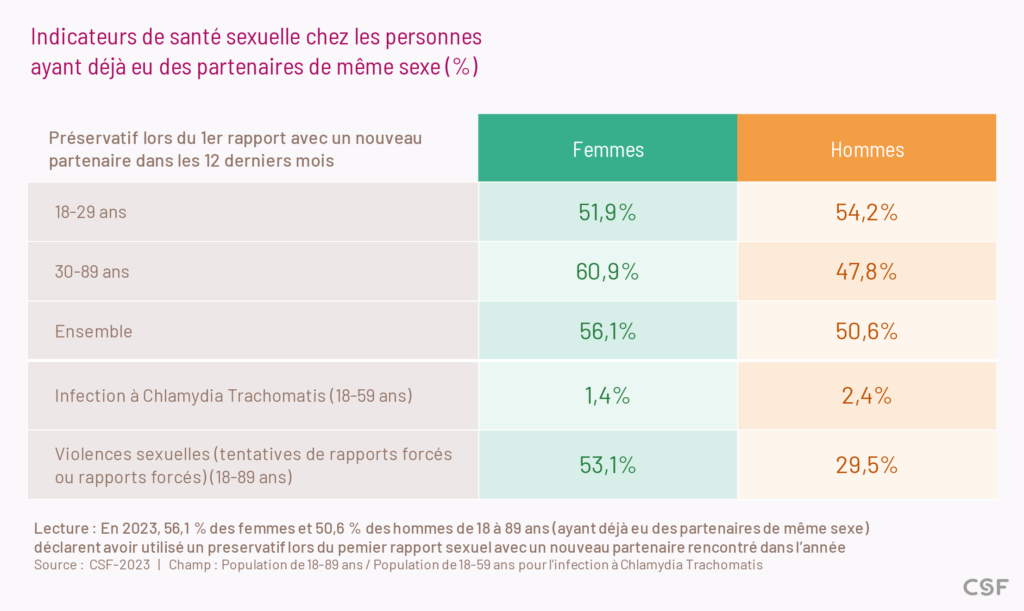

Parmi les personnes ayant déjà eu des partenaires de même sexe, seule la moitié (56,1 % des femmes et 50,6 % des hommes) déclarent avoir utilisé un préservatif lors du premier rapport sexuel avec un nouveau partenaire rencontré dans l’année. De plus, ces personnes présentent une prévalence d’IST plus élevée que la population générale, atteignant 1,4 % Indicateurs de santé sexuelle chez les personnes pour les femmes et 2,4 % pour les hommes de 18-59 ans.

Les déclarations de violences sexuelles (rapports forcés ou des tentatives de rapports forcés) sont très élevées parmi les personnes ayant déclaré des partenaires de même sexe : 53,1 % des femmes et 29,5 % des hommes. Ces expériences expliquent en partie la dégradation de leur état de santé mentale par rapport aux personnes hétérosexuelles (35,9 % des femmes de 18-89 ans ayant déclaré des partenaires de même sexe ont un indicateur de santé mentale associé à une dépression modérée ou sévère, contre 21,0% pour les femmes ayant déclaré uniquement des partenaires hommes. Les tendances sont les mêmes pour les hommes (23,4 % contre 13,1 %).

Les personnes ayant pensé à changer de genre ont également été victimes de violences sexuelles dans des proportions beaucoup plus importantes que les personnes qui n’y ont jamais pensé (43,1 % contre 17,2 %). Elles rapportent beaucoup plus souvent un état de santé mentale associé à une dépression modérée ou sévère (43,7 % contre 17,8 %)